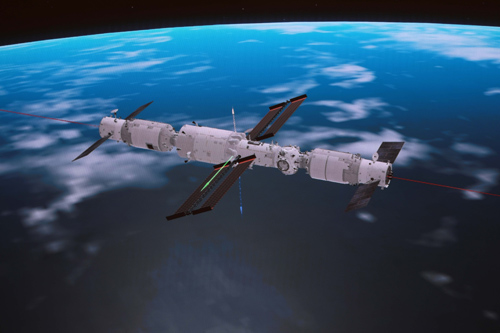

5月10日凌晨,天舟四号货运飞船在位于海南文昌的中国文昌航天发射场由长征七号遥五运载火箭成功发射。在历经数小时的飞行后,天舟四号顺利完成与空间站核心舱后向对接。

这是2022年中国空间站建造任务的首次发射,标志着中国空间站正式开启全面建造。

天舟四号与空间站完成自主快速交会对接示意图 新华社发

空间站正式开建

天舟四号货运飞船的发射是我国空间站建造阶段的首次发射,也是空间站货物运输系统的第4次远征。

10日凌晨,椰风阵阵,文昌航天发射场内,天舟四号货运飞船和长征七号运载火箭整装待发。

“天舟四号是我国进入空间站建造阶段的首发航天器,承担着为神舟十四号航天员提供物资保障、空间站在轨运营支持和空间科学实验等任务。”航天科技集团五院货运飞船系统副总设计师党蓉说。

“各号注意,30分钟准备!”1时26分,发射任务01指挥员王宇亮的口令响彻发射场。

文昌航天发射场是我国唯一的濒海发射场,隶属西昌卫星发射中心。2017年以来,天舟系列货运飞船相继从这里飞赴太空。

“5、4、3、2、1!点火!” 1时56分,伴着隆隆巨响,长征七号运载火箭托举着天舟四号货运飞船腾空而起,在夜空中划出一道绚丽的轨迹。

长征七号是我国新一代中型运载火箭。这次是长征七号首次实现在一个月内完成测试和发射。

“这一次,火箭的测发周期较天舟三号任务时减少4天。”航天科技集团一院长征七号运载火箭型号办副主任设计师沈丹介绍。

约10分钟后,飞船与火箭成功分离,进入预定轨道。2时23分,飞船太阳能帆板顺利展开工作,发射取得圆满成功。

至此,中国空间站建造阶段的大幕正式拉开,实现我国载人航天工程“三步走”战略目标的关键之战打响。

5月10日凌晨1时56分,天舟四号货运飞船由长征七号遥五运载火箭成功发射 新华社发

“太空快递”发货

5月10日,天舟四号货运飞船在文昌航天发射场成功发射升空。作为中国空间站建造阶段发出的第一件“太空快递”,天舟四号为满载状态,物品种类丰富多样。

航天科技集团五院货运飞船系统总设计师白明生介绍,天舟四号装载了共计200余件(套)货物,其中包括货包货物和直接安装货物,将为神舟十四号航天员6个月在轨驻留、空间站组装建造、开展材料科学实验等空间应用领域提供物资保障。

“其中一件货物是力矩陀螺,重达170公斤,是目前已运输的物资里最重的。”白明生说,除此之外,天舟四号还搭载了3个实验项目,均来自征集活动。

“搭载实验项目,扩展货运飞船应用,可以有效提高货运飞船的综合效率。”白明生说。

而在货物装载方面,科研人员对天舟四号也进行了持续优化和改进。

“天舟四号携带了补加推进剂约750公斤,与天舟三号时相比差不多,但上行物资总重约6000公斤,比天舟三号多了300公斤,货物的运输能力有了进一步的提高。”白明生介绍,“这次没有再带舱外航天服,上边已经有3套了。”

与天舟三号相比,天舟四号的货物取用将更加方便。比如,天舟四号增加了货包色彩标识,航天员查找货物将更加直观。货物舱中的货格与盖板,天舟四号增加了更加便捷的尼龙搭扣连接方式,在轨可随时开合。此外,科研人员还对货包内的缓冲泡沫进行分块小型化优化设计,减小空间占用,更便于收纳存储。

“努力为航天员在轨驻留期间提供更多的便利,是我们一以贯之的理念。”白明生说。

![]()

长征七号火箭有哪些新变化

长征七号运载火箭与天舟货运飞船已是一对“老友”。航天科技集团一院长征七号运载火箭总体主任设计师邵业涛介绍,本次是长征七号运载火箭与天舟货运飞船第四次携手奔赴太空,“太空快递小哥”与它的乘客已十分默契,火箭总体技术状态也趋于稳定。

为满足未来空间站的运营需求,由航天科技集团一院抓总研制的长征七号遥五运载火箭对发射前的流程进行了优化,将测试、发射周期减少4天,由原来的31天缩减到27天,这也是长征七号运载火箭首次在一个月内完成测试、发射。

本次任务中,火箭共有发射前流程优化和可靠性提升等17项技术状态变化。航天科技集团一院长征七号运载火箭总指挥孟刚介绍,将火箭测试、发射周期减少4天是长征七号遥五运载火箭的一项重大流程改进任务,这不仅挑战着火箭的综合性能,也考验着发射队员在高强度工作环境下的应变能力,火箭的各个分系统必须同时开展流程优化工作才能达到最终目标。

如何“万里穿针”实现“太空之吻”

要在茫茫太空中将“时鲜货”送达,天舟四号需“万里穿针”,与空间站精准、安全、可靠对接,实现“太空之吻”,这对货运飞船的对接机构是一场考验。

承担对接机构分系统研制的航天科技集团八院相关设计师介绍说,我国空间站的建造犹如“搭积木”,而连接起各个舱段的“关节”正是对接机构。在对接机构设计之初,设计师就充分考虑到了未来空间站建造需要适应8到180吨各种吨位、各种方式的对接。

对接过程中产生的巨大对接能量,给对接机构的缓冲耗能能力提出了更高要求。为了让两个重量级的航天器在对接时可以“轻盈优雅”,设计师们通过大量的技术攻关和方案论证,系统性地提出了可控阻尼的控制思路,通过缓冲等措施,既不影响捕获性能,又可以抵消撞击的能量,突破了这项关键技术。

◎综合新华社、央视新闻、人民日报客户端等报道